Темы

Раф Айзенштадт

FIELMANN

(Последняя эмиграция, или Соль земли)

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход...

А. Пушкин

Уходит наш поезд в Освенцим

Сегодня и ежедневно.

А. Галич

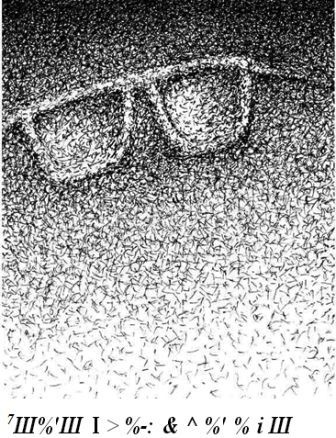

Когда встал вопрос, какие очки нужно заказывать вместо разбитых, то сомнений не было никаких — только FIELMANN. Имя это было на слуху, на виду, звучало с экрана телевизора. Дороговато? Конечно. Но теперь, в преддверии его "всемирного турне", решать проблему имиджа нужно было с большой ответственностью.

И только аристократичная лаконичность FIELMANN могла соответствовать его высокоинтеллектуальной прозе, подчас нарочито диссонируя в местах едкого сарказма, дабы за доверчивым и ошарашенным слушателем наблюдал этот взгляд — всепонимающий, всепрощающий, совсем "над схваткой". Одним словом, FIELMANN.

Правда, в тех разбитых очках еще вполне можно было читать. Там в левом нижнем углу был отбит всего лишь маленький кусочек стекла. Но даже целые, они уже не тянули на его роль автора книги. Это был, как говорилось когда-то в его родной Одессе, "не фонтан", и тем более – не FIELMANN. Он их и оставил для домашнего пользования, а сам решил прописаться в сонме бессмертных. И вот теперь этот оракул зрел в большом овальном зеркале, эти суперочки, а за ними неродное помятое лицо и всклокоченные седые космы. Это так разнилось с его ощущением себя, что ему стало не по себе, и он виновато отвел взгляд от этого уличающего Spiegel’я.

"Встречи, презентации... как же... кушайте на здоровье. С таким-то рылом... Ну, не рылом... Но куда делся мальчик? "А был ли мальчик?" Он мельком еще раз поймал свое отражение и вздохнул: "Был... И куда-то летел, и чего-то хотел...".

И тут его как будто пронзило. Часы показывали почти восемь.

- Черт! — дернулся он. — Проспал!

Еще минута, другая, и он вылетел из квартиры, прихватив ключи и права, а в зеркале все еще горели черные глаза того мальчика, что все еще чего-то хотели, и летели, и ждали...

А он уже летел, он уже предчувствовал, томился этим и дождался, накаркал. Как всегда... Его машина, его Wagen утаскивалась желтым монстром — жестоко и бесповоротно. Он еще бежал вслед, кричал что-то по-русски, затем по-немецки, отстал и беспомощно выругался.

"Проклятье... Сейчас начнется... Я тебе говорила... И ведь говорила. Что стоило, в самом деле, поездить вчера вечером и поискать место?.. Теперь двести тридцать марок вынь и положь. У-у... придурок..." И он в мрачной тоске дернул наверх.

Она же, как ни в чем не бывало, сидела за своим чаем и по его киданиям и чертыханиям только и ждала дальнейшего развития событий. Он все не появлялся. Она все не торопила. И только спросила:

- Ты идешь?

Но этого было достаточно. Он уже был в кухне и уже скрежетал глазами по сторонам уже в тех старых разбитых очках, которые привычно остановили его взгляд на полуто-ралитровом кипятильнике, захлебывающемся от негодования, что о нем позабыли. Григорий выдернул шнур и открыл крышку. Кипятильник был катастрофически полон.

- Это что? Специально? — заскрежетал уже зубами он. — Ты что хочешь доказать? Что ты выше этого?

- Мне есть о чем подумать, — решив пока не заводиться, вставила жена.

- Так продолжаться не может! — он яростно потер ладонью щеку, поскрежетав уже щетиной. Начиная от кипятильника, накалено было все, а скрежет в кухне стоял, как на памятной Курской дуге.

- Нас же только двое! — заходился привычно он. — Зачем эти два литра?

- Полтора, — восстановила справедливость Лена. — Не там ловишь. На экономии еще никто не заработал.

- Ты больная! — окончательно утверждаясь в своей догадке, рявкнул он и вылил содержимое агрегата в раковину.

А вот этого делать было не надо. Об этом он пожалел уже задним числом, и она тоже уже пожалела, но наперед, что так и не смогла сдержать себя.

Да, здесь было все, что отрабатывалось практикой трех десятилетий совместной жизни: и что была она запрограммирована на другое, не на мелочное прозябание. И в этом, может, и не его вина — все мужчины там были низведены...

- Ты хоть знаешь, что тебе в жизни случилась женщина? Ты хоть знаешь, что это такое?.. И если ты написал эту свою книжонку, то вдохнула в нее жизнь я! И в тебя тоже...

- Как же, — только и успел вставить он.

- Ты сам говоришь на своих презентациях, что тебе только остается ходить за мной и записывать...

- Для красного словца, — охладил ее пыл Григорий.

- Дурак, — искренно обиделась она, — если бы ты делал, что я тебе говорила, вся жизнь у нас была бы другая.

- А мы?

А они уже смотрели на себя со стороны и знали, что пик конфронтации позади, а впереди новый виток сплошного понимания, конструктивности и приязни.

Ну, что она могла поделать со своим максимализмом — нагружать на себя безотказно, работать до отпаду, наливать — так до краев, как этот идиотский кипятильник!

Ну, что он мог поделать со своим копанием в мелочах, в пробуксовывании, в неумении отличить второстепенное от главного и в доведении всего до абсурда, когда главным становилась безделица, пустяк, — как этот идиотский кипятильник. Жизнь постепенно входила в свои берега и вошла бы, если б не ее бестактный вопрос:

- Мне одеваться?

- Зачем? — искренне озадачился он.

- Мы же еще вчера договорились отвезти газеты в Меттманн.

- Не на чем, — шарахнул.

- Как это? — уже подозревая недоброе, спросила Лена.

- "Абшлепали" машину! "Абшлепали"! Можешь радоваться! — следуя своей уязвленной логике, выдал Григорий. И он бы сейчас получил свое сполна, и был уже заранее согласен и с тем, и с этим, как раздался звонок. Кто-то к ним добирался.

"Кретин..." — только успела подумать Лена и нырнула в спальню одеваться.

* * *

Пока лифт опускается, чтобы забрать и доставить столь раннего посетителя, надо кое-что уточнить и прояснить в этой многовековой истории еврейского народа. И чем раньше мы это сделаем — тем лучше и спокойнее. Ведь все равно, что бы мы ни делали, а к этому придем. К процентному отношению евреев Нобелевских лауреатов, Героев Советского Союза, банкиров и госсекретарей. Не говоря уже о великих путешественниках, начиная с Колумба, потому как весь народ этот — народ-путешественник. Как отправился пару тысячелетий назад по всяким Месо-потамиям, Испаниям, Германиям, России, а далее везде, добравшись ныне до Америки, Австралии и даже Дюссельдорфа, где наши герои имели место быть. А вокруг их синагоги, их русских центров, их магазинов, их Wohnung’ов громоздилось всякое и в большом количестве, и даже, говорят, протекала какая-то крупная река только для того, чтобы могли они однажды на берегу ее воскликнуть: "Выдь на Волгу, чей стон раздается...".

А стон уже стоял, а хай был такой и на берегах Миссисипи, Великих Озер, Амазонки и, говорят, даже Хуанхэ — везде славил великую русскую реку великий русский еврей — и в своих центрах, и в своих газетах, которых уже развелось такое множество, а много все равно не было.

Только теперь, когда мировой порядок был восстановлен, смог лифт подняться и высадить очередного доктора наук с безотлагательным делом устройства Вселенной, звездного вещества и потоков времени. Это был плотный мужичок с живыми глазками, с несомненной склонностью к путешествиям, равно как и пребыванию в Нобелевских лауреатах, Героях Советского Союза, банкирах и госсекретарях, но только с небольшим уточнением. Если вначале в Германию выезжали евреи из Москвы, Петербурга и Одессы, то в конце тысячелетия только доктора наук из Харькова и Днепропетровска. Это был представитель расцвета заката этой эмиграции, грозящей перейти в цунами, но, к счастью, разбившейся об их дверь.

И вот уже как два часа развивал он перед распятыми хозяевами свою собственную концепцию времени, согласно которой "может существовать множество миров, одинаковых по своей истории, но сдвинутых относительно друг друга по времени".

- И тогда, — кипятился он, — чтобы проникнуть в будущее или прошлое, достаточно заглянуть в нужный параллельный мир.

- И вы хотите, чтобы мы срочно заглянули туда и поместили вашу догадку в нашу газету? — выбирая слова, спросила Лена, она же редактор газеты.

- И чем скорее, тем лучше, — тут же согласился доктор, продолжая вещать. — Время — это основная форма энергии космоса, главная организующая сила всех процессов во Вселенной.

- До сих пор мы знали, кто является главной организующей силой, — встрял Григорий.

- Вы поймите, — старался не терять темп мужичок, — все процессы, где есть причинно-следственные переходы, выделяют или поглощают время.

- И мы тоже? — включилась Лена.

- Конечно! Вы — особенно. А из звезд идет огромный выброс времени, — преподносил дальше он.

- Что же теперь с этим делать? — сделала репортерскую стойку Лена.

Григорий уже давно выпал в осадок. А они все еще бурно обсуждали теорию времени, не жалея его. В ход уже шли нестационарные процессы, где плотность времени больше.

- И неважно какие! — торжествовал доктор. — Это может быть смешение горячей и холодной воды в сосуде, даже растворение сахара в стакане кипятка.

Эти простые примеры вернули к жизни Григория, и он недоверчиво хмыкнул. Дальше выяснилось, что с возрастанием хаоса плотность времени увеличивается.

- Другими словами, — окончательно возликовал доктор, — когда порядок убывает, он отдает свою энергию времени!

- А с кипятком и с сахаром — это точно? — вернул к реалиям жизни Григорий этих двух, заблудившихся в тайнах Вселенной.

- Несомненно! — припечатал ученый доктор.

В это время, которое все еще оставалось архаическим, позвонили. И наш доктор, получив заверение, что его безотлагательно начнут печатать, бурно распрощался, столкнувшись на выходе с местной достопримечательностью — ведущим режиссером Земли. То была дама московского разлива, последний оплот бедного Станиславского здесь, на дальних рубежах этой Земли.

- Леночка, — начала она еще в передней, — вот. Я принесла фотографию, — и она достала из необъятной сумки такой же портрет за стеклом.

- Что это? — удивилась Лена.

Вы же просили мою фотографию в номер.

- И это тоже вы? — удивилась она как уже главный редактор.

На картине была изображена молодая женщина при кокетливой шляпке и вуали, занимавшей пол-лица.

- В роли Анны Карениной.

- Это последняя фотография? — задал бестактный вопрос Григорий.

- Понимаете ли, Виолетта Григорьевна, — начала издалека Лена.

- Хорошо, — поняла с полуслова дама и достала еще одну необъятную фотографию. Это уже был дипломный спектакль с надломленной Катериной в одноименной пьесе "Гроза".

- Очень интересно... — вздохнула затравленная Лена.

- Значит, подойдет, — припечатала дама, она же Анна Каренина в середине столетия и Катерина еще в этом веке.

- Ах, — милостиво просияла Виолетта Григорьевна, обратив только сейчас внимание на Григория, — все говорят, что вы там что-то написали, и у вас FIELMANN — это здорово. Посмотрите на меня, — и она вынула из сумки очки и царственно присоединилась к ним. Очки сразу преобразились. — Это пароль. Когда я вижу FIELMANN, то понимаю — наш человек. Мы должны держаться вместе... — только тут она присела, решив занять собой и место, и время, олицетворив этим главный постулат великого учения первого режиссера. Места еще были, времени — нет.

Катастрофически. Но они уже были обречены и уже знали это. Наша "Notr Dama" решила быть, парить, царить, и никакая сила не в силах была ей противостоять. Насаждалась главная мизансцена ведущего режиссера всей Земли: я и этот остальной, остальной, остальной мир.

Но Григория уже одолевало нетерпение. Подло пожертвовав Леной как главным редактором, он выскользнул из комнаты. Оказавшись в кухне, он все никак не мог справиться с почему-то охватившим его волнением. В голове все пульсировали бессвязные обрывки из потоков времени, энтропии, смешения горячей и холодной воды со звездным веществом.

Он пришел в себя, когда половина их самой большой кастрюли уже кипела на плите. Тогда, как в трансе, подчиняясь неведомым силам, он бухнул туда кастрюльку холодной воды и целую пачку соли, которая оказалась под рукой. Почему-то стало тихо и резко потемнело. "Опять портится погода", — подумал он. И тут его как будто бы пронзило.

- Черт! — дернулся он. — Проспал! — и вылетел из квартиры.

И он успел, черт побери... Успел! Машина стояла на вчерашнем месте. "Пронесло!" — возликовал Григорий, сел и дернул с места. Где-то на середине квартала он разминулся с желтым монстром, но это уже было не по его душу.

А Лена только встала с постели. Оказавшись в гостиной, она с удивлением обнаружила на столе большую фотографию под стеклом, где маленький карапуз лежал на животике с согнутыми ножками, в кокетливой шляпке и вуалетке на половину славной мордашки.

* * *

По аналогии с нашумевшим началом все той же "Анны Карениной" — все свалилось в том самом доме в одну кучу, какую надо было разгребать в спешном порядке. И хоть и было за два месяца известно о его выступлении в Мюнхене второго апреля, но никто не отменял и сдачу газеты к 30 марта в типографию, и плановую консультацию в диабетическом институте, еще надо было обязательно попасть на разборку к деточкам, где в последнее время было малость накалено. А было уже двадцать восьмое марта, и прошло целых четыре дня после операции Таракана, который до сих пор не пришел в сознание. И если подумать, то всё здесь было непредвиденным в этой жизни — и даже то, что было плановым. Всё. И в первую очередь — Таракан.

Ну, что бы сказать ему тогда, чтоб не соглашался ни на какую операцию! А его приперли к стенке. Его — вечного физкультурника и такого же бабника. Осада же началась еще с той весны с направления на обследование, после которого он, не дожидаясь результата, рванул в свою родную Одессу и торчал там до глубокой осени на Даче Ковалевского у своей давней знакомой. Григорий помнил, каким приехал он оттуда отдохнувшим, загоревшим, в полной уверенности, что о нем забыли, что все позади. Нет! И достали, и дожали. Не помогла и зарядка, и велосипед, с которого не слезал, накручивая порой сотню километров до Голландии и обратно. Приговор был безжалостен и абсурден.

- Но почему, — говорил Таракан ему уже в больнице, — ведь у меня ничего не болит. Я здоров. Какая операция? Мне баба нужна.

Ну что он мог сказать тому? Не делать? По какому праву? По праву запоздалого сожаления, теперь, когда уже шел пятый день.

"Зарезали", — впервые дошло до него и до нее по тому, как их начали готовить, подбрасывая на выбор и воспаление легких, и почечную недостаточность. То было отрезвление, накапливавшееся исподволь, может быть, с первого дня пребывания. Здесь, вопреки всем дарам, медицинам, квартирам. А их просто никто не имел в виду, от них откупались дорогой ценой, откупились и уже смотрели сквозь них, различая в тумане истории очертания своего достойного будущего.

"Все, конечно, не так или совсем не так, — думал он, сидя в холле перед дверью, ведущей в реанимационное отделение, где лежал их Виталий, их Таракан. — Но уж больно складывалось все препаскудно, да и количество смертей окрест их превышало все пределы. Они что, переехали сюда вымирать? Теперь, когда только бы пожить". Григорий скосил глаза на жену. Лена занималась своим обыденным делом — измеряла содержание сахара в крови. "Птичка ловчая, — вздохнул он. — Все ей надо было перепробовать здесь, за все эти семь лет. Теперь поймала диабет этот чертов, как снег на голову, и сразу такой злокачественный, с больших цифр, с трех уколов в день".

Когда Лена подняла край юбки и отработанным движением всадила шприц в открывшееся бедро, с ними поравнялась трогательная пожилая немецкая пара, держащаяся за ручки, и, заслышав их русскую речь, с интересом обернулась. Картина, открывшаяся перед их умиротворенным взором, была беспрецедентна. Здесь, в их Германии, русская мафия уже раскинула свои страшные щупальца наркобизнеса и нагло выставляла напоказ язвы на своем ужасном теле. Ошарашенные немцы рванули в сторону и понеслись, испуганно оборачиваясь, в совершенно не нужном им направлении. В это время из отделения вышел Игорь, врач-практикант, теперь их знакомый, образовавшийся за эти несколько тревожных дней, и начал нести бодягу, что все идет как надо, по плану, и что у них и до пятнадцати дней люди не приходят в себя.

- Такого быть не может, — рубанула Лена, — они его с самого начала упустили, а теперь изображают борьбу за жизнь.

Григорию стало неловко за нее, и он зашипел, оглядываясь по сторонам:

- Что ты говоришь такое…

Врач-практикант веско поправил на носу свои FIEL-MANN, и стало ясно, что он уже не с ними и что ему обидно за такое непонимание, за всю немецкую медицину вкупе с демократией, которая не впрок этим его зарвавшимся соотечественникам.

- Успокойтесь, пожалуйста, — провозгласил официально он. — Нам понятно ваше волнение.

- Кому это вам? — выдала опять Лена. — Мы, Николай Вторый. Оборзели совсем, — и добавила: — Это я не вам. А у вас FIELMANN по делу. Ништяк.

Все было в кусках. И Игорь стоял ошарашенный, и Григорий утаскивал хмурую Лену от этой двери, от их Таракана.

* * *

"Что, если, в самом деле, он прав, и все мы выделяем или поглощаем время", — думала Лена, набирая на компьютере первый раздел рукописи вчерашнего мужичка.

Времени было в обрез. Его, собственно, не было вовсе — ни чтоб оформить материалы, сверстать затем всю газету, собраться всем и вычитать ее и еще отдать в типографию. Когда? Если было уже 29-е, а уезжали они первого...

Но продолжали бегать пальцы по клавиатуре, прибавлялись строчки на экране монитора, и времени, в конце концов, хватало для всего. А мужичок-то был прав — они выделяли время. И их добродушный бородач, их председатель, и его подруга, стойко хранящая тайну несуществующих вкладов, и Ира, их компьютерный мозг, пропадающая круглосуточно за версткой газеты, становясь повитухой в конце каждого месяца при ее рождении.

И все это в мире "чистогана и наживы", выжимали они из себя все соки, нещадно эксплуатировали свой мозг и тянули, как волы, вспахивая свое поле, повинуясь нещадному инстинкту самоуничтожения на фоне всеобщей спячки и умиротворения.

Все было как всегда. И брали за горло немыслимые телефонные счета, взлетала плата за электричество, кончился картридж, кончилась бумага. Жизнь кончилась, но все продолжалось.

Продолжалось их сборище вот уже три часа. И уже нещадно переругались они один раз, вяло доругивались второй, отстаивая каждый свое написание слова "впору", и, когда не пришли, наконец, ко всеобщему мнению, оказалось, что впору и в самом деле расходиться, не сделав и половины намеченного. Добить решили уже завтра. Гости начали собираться, и только тогда Нина заявила вдруг, что на счету у них всего лишь сто марок, что денег, обещанных за рекламу, никто не перевел, и что печатать не на что.

- Не может быть! — взвилась Лена. — У меня на тысячу четыреста марок рекламы.

- Где они? — подступалась Нина. — Я сегодня была в банке.

- Выходит, что это я их себе забрала?

- Выходит, что нам не на что печатать, — загудел сам председатель.

- Мы должны подождать еще пару дней, — сказала Лена. — Я уверена, что мои заказчики не подведут.

- Может, должна быть предоплата? — предложил Григорий.

- У наших евреев? — засмеялась Нина. — Пока они не пощупают, не возьмут на зуб?

- Мои евреи заплатят, — отрезала Лена.

- Это ваши евреи, — не собиралась сдаваться Нина. В это время заверещал факс, и из аппарата потекла бумага.

— Вот, — возликовала Лена. — Это мои рекламодатели, — и добавила с ударением: — мои евреи.

Бумага остановилась. Лена оторвала лист и поднесла его к глазам. В комнате потекла правильная русская речь: "Я сниму трусики только для тебя".

Челюсть у председателя отвалилась, а FIELMANN полезли на лоб. Дамы все выпали в осадок.

* * *

Она проснулась среди ночи от страшного сердцебиения. Все подкатывало к горлу. Во рту пересохло. Сбрасывая ненужные и посторонние предметы, нащупала в темноте и включила настольную лампу. Дрожащими руками, казалось, целую вечность билась над своим аппаратом, пока через двадцать секунд не получила шарахнувший ее результат. Сорок пять... И тут она испугалась. Не на шутку. Рядом, в соседней комнате, мирно храпел Григорий. Но это было по ту строну жизни. А главным сейчас было добраться до той плитки шоколада, что должна была быть в холодильнике. Где-то там, в кухне. "Только бы была... Только бы добраться... Только бы была..." — в такт заклинаниям переставляла Лена свои чужие ноги. Наконец, лихорадочно раздирая обертку, отломила немерянный кусок и запихнула в рот…

Постепенно, издалека все начало возвращаться, принимать стойкие очертания предметов. Как же это она совершенно забыла поесть вчера вечером?.. "Тут и не то забудешь в этой круговерти..." Теперь уже на своих двоих дотянула она до кровати. Долго сидела и сидела...

- Так... — опустошенно выдохнула она и остановилась, — так... — это комом застряло в горле, который все никак не получалось сглотнуть, и только с большим всхлипом вырвалось наружу и разбилось на жалкие мелкие содрогания спины и плеч.

"Чтоб вот так пропадать здесь... Где все чужое… Не твое... А итог? — тихо захлебывалась она. — Инвалид. Полная калека. И все-то гонит волну... Чтоб только доказать? Для чего? Кому? Никому ничего не надо... У каждого своя жизнь. И у Гришки, и у деточек тоже. Погорюют и забудут".

Она прислушалась. Там раздавался мерный храп. Родной храп.

"Ну, нет, — задело ее, — лежит и в ус не дует, — обиделась она. — Черта! Не дождетесь!"

Кризис миновал. Это опять была она. Еще раз демонстративно всхлипнула, легла и выключила свет.

...Как обычно, Григорий проснулся среди ночи, долго ворочался, чертыхался... Мерное похрапывание Лены за стеной бесило: "Ничто ее не берет... Вот зараза... Храпит". Зарылся в подушку, а затем в себя и незаметно заснул.

* * *

Таракан не приходил в сознание ни утром следующего дня, ни вечером. Теперь ко всему прибавился некроз кишечника. Врачи были все так же полны оптимизма и, втолковывая им прописные истины, недоверчиво переспрашивали: "O’key?". Какие проблемы? Конечно. Главное, чтобы все было "O’key". Все здесь идет, как надо. Всегда. И никаких сомнений. Одним словом — хоккей. И хотелось, чтоб это было так. Ах, как хотелось... им верить.

А еще хотелось уложиться со всеми делами до отъезда.

"А у него уже не будет никаких дел", — мелькнуло тоскливое.

Взгляд Григория привычно прошелся по чуть осевшей кладке его книг. "Сколько еще надо провести презентаций, чтобы все это разошлось? Год? Годы? Тут и Германии не хватит". И тотчас же подоспела шальная мысль. "А почему бы и нет? Есть же еще Америка, Израиль". И тут же оборвал себя: " А у Виталия уже не будет ничего...".

* * *

"...и ярким подтверждением этого является выход в свет в 1898 году романа американского писателя Робертсона, который за 14 лет до гибели "Титаника" с большой точностью описал и время, и место катастрофы, характеристики корабля и гибель трех тысяч пассажиров на роскошном лайнере с надписью "Титан", — дочитал Григорий статью доктора из Харькова и задумался. И в это время зазвонил телефон.

- И что вы об этом думаете? — услышал он непостижимое в трубке.

- Как это? Вы где? — чуть не закричал Григорий. — О чем?

- Я вас напугал? — это был доктор.

- Как вы это сделали?

- Всего лишь перец, — получил он загадочный и невразумительный ответ.

- Какой перец?

- Который останавливает время...

И тут вдруг до Григория дошло: - А соль уносит в прошлое!.. Я понял! – Он вспомнил вчерашнюю метаморфозу с машиной.

Будто яркая вспышка озарила все и придала смысл всему.

- Тогда в будущее тоже можно перенестись?

- С сахаром.

- Но это же бред... — вдруг пришел в себя Григорий. — Как вы это можете доказать?

- Но я же доктор из Харькова! — услышал он обескураживающее. И дальше: — Дослушайте хоть вы меня. Я долго размышлял над историей еврейского народа. Почему преследуют его гонения из века в век, по всем странам. Без конца. И я понял еще у себя в Харькове, что время — это не прямая линия, что движение времени соединяет конец с началом, и это происходит всегда. И нет конца всем гонениям, и нет у этих мытарств конца.

На том конце провода что-то забулькало. И затем продолжилось:

- Извините. Нам никто не верит. Но харьковская школа еще скажет свое слово!

Григорий не стал слушать продолжение панегирика харьковской школе, потому что он тоже был из Одессы.

Как вдруг на следующее утро все неожиданно оказалось на грани катастрофы. Вообще-то этому можно было бы уже и не удивляться. Потому как все в этой их жизни было на грани. На грани приятия и неприятия, паники и очарования, взлета и падения. Так вот, кстати о взлете — в их мирном небе оказались деточки. В этом мирном утре накануне отъезда. Так они узнали, что получат сегодня внучку. На целую неделю.

"Это была катастрофа. И как оказалось — полная. Но не для нее. Его жены..." — пришли в голову строчки из его рассказа, который он с удовольствием исполнял на своих презентациях.

И не для него — их сына. "Он рвался в бой... Так они узнали, что..." для других бабушки и дедушки делают всё и даже больше, а они занимаются всякой...

Он, конечно, так не продолжил и даже, может быть, не подумал, но они-то знали, что в чем-то он — их сын — прав, и что только этим словом и можно обозначить весь тот завал их дел, направлений, которые они навязали себе, потуже затянули на шее и были горды своей закабаленно-стью, такой трогательной неприспособленностью в денежных вопросах. Дескать, вот они... Его родители. Живут на разрыв. Все для людей. "Ни минуты покоя", "Ни дня без строчки", "Ни дна, ни покрышки"... Тогда как...

Тогда и получили они и свое сполна, что занимаются они всякой херней, вместо того, чтобы...

- Вы хоть сто марок имеете? — наседал сын. — В месяц? В год? Сколько вы ухнули бабок на эту вашу книгу?

Дальше что? Расхватали — не берут?

В голове Григория вспыхивали зарницы: "По какому праву? Будущее нас рассудит! Ars longa — vita brevis!".

Надо было отвечать. Веско. С достоинством. Защитить свои седины. Остаться в памяти... Но последовало обычное:

- Я встаю в семь. Ложусь в двенадцать. Газета, хозяйство, уборка — все на мне, — привычно заводилась Лена.

- А он? — спросил их Витенька.

- Ты о себе скажи! — задохнулся от негодования Григорий. — Сколько ты будешь мотаться туда-сюда со своими машинами? Сколько тебе нужно денег? Где все эти деньги?

- Ты не понимаешь... — отмахивался сын.

- Все твои друзья занимаются, работают. Вера вон тоже занимается, — включилась Лена.

Лучше бы она этого не говорила. Лучше бы они молчали вообще. И давали они такой зарок себе. Но ведь болело. И прорывалось, как гнойник. А зря.

И был обиженный монолог невестки. Плач. Все, как по нотам. И разругались. И ушли деточки, забыв о Машеньке, их внучке, зачем вообще пришли.

* * *

"Но вечером плавно закачался абажур"... — пришли в голову строки из его книги и его презентаций, которых набралась уже чертова дюжина перед их отъездом. Автоматически заполнялся чемодан на колесиках книгами, магнитофоном, коробкой с туфлями, смокингом с рубашкой и бабочкой и всем остальным — все по сценарию. Чемодан, который видели ценители изящной словесности Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнстера, Кельна, Аахена, Нойса и т. д. теперь предстояло оценить в Мюнхене.

И обрушивались на головы его покорных слушателей тщательно отобранные куски из его "высокой прозы", призванные в нужный момент и перехватить дыхание, защемить сердце, защипать в носу и, адресуя весь этот водопад, в основном, милым дамам, добить их окончательно, уходя в заоблачные выси бельканто, насилуя знаменитую арию из "Травиаты", отдаваясь полностью чувству прекрасного и обезоруживающей наглости своей. И рушились русские бастионы немецких городов и ждали только другие такой же почетной участи.

И еще раз прошелся он по списку всех своих актерских атрибутов, дополнив его, кроме тех самых FIELMANN, парой своих разбитых очков. Для страховки.

* * *

"Но вечером плавно закачался абажур, растаяли трафаретные стены"... и за столом опять воцарился их доктор наук из того самого Харькова. Доктор читал вслух сказку Григория, его "Большую белую бабочку", поминутно возбуждаясь, рокоча и восклицая:

Как это верно! Здесь вся жизнь! Вся боль! Время! Все круги времени! Все круги ада. Это полностью подтверждает мою теорию. И нам не вырваться из этого страшного замкнутого круга. И опять будут эти страшные эшелоны, черные дымы из труб крематориев. Опять будет труд давать освобождение.

- Не будет этого! — удалось встрять Григорию. — Человечество не допустит!

История ходит по кругам своим, и нет ей дела до нас и нашей справедливости, — подвел черту доктор. И вдруг глаза его загорелись. Он выпрямился, победоносно оглядываясь окрест. И был то уже старец с развевающейся белой бородой, с посохом в руке, легко ступающий по волнам священного озера.

- Все ясно! — вскричал он. — Это избавление! И оно придет!

В это время, как видно, в знак одобрения или подтверждения, где-то рядом загрохотал гром.

- Вот, — мотнул головой пророк из Харькова. — Слышите? Теперь я знаю. Нам всем нужно эмигрировать.

- Эка новость, — удивилась Лена. — А мы-то где? Где все остальные?

- Не сюда! Не туда! — заторжествовал доктор. Он был уже без бороды, но волны еще плескались вокруг него. — Во времени. В семнадцатый век. В Голландию. Только там евреи чувствовали себя свободно и достойно. В Амстердамскую еврейскую общину, к португезим и ашкеназим.

- Завал! — только и сказал Григорий, опустив свои ноги на пол, так как воды священного озера уже покинули пределы их обители.

"Но поздним вечером плавно закачался" перед глазами уже отключающихся хозяев их тяжкий непосильный крест, их доктор наук из Харькова, ставший за столь короткое время их роком, их "ударом судьбы".

И рокотал он уже третий час, и собирался и дальше ударять в их крепостные стены, подвергая осаде последние остатки терпения, выдержки, правил хорошего тона и здравого смысла, не ведая того, что была уже половина двенадцатого, а чтобы встать вовремя, им можно было уже и не ложиться.

- И вы должны срочно заглянуть туда. На вас вся надежда, — говорил он настойчиво и страстно. — Только вы.

- Но почему я? — безвольно сопротивлялся Григорий.

- Только писателю дано преодолеть время. Настоящему писателю! — втолковывал доктор.

- Вы мне льстите, — пожал плечами Григорий.

- Я прочитал вашу "Белую бабочку". И не один раз. Здесь все. Это сгусток боли, сгусток времени. Вы уже были там.

- Где? — удивился Григорий.

- За чертой, — сказал доктор.

И тут вдруг Григорий осознал, что тот прав. Что он побывал уже там, в том концлагере, когда он пропустил через себя "море слез, ненависти и лжи" тех миллионов, среди которых он "задыхался, гноился, волочился, смердел. Он, проведший всю жизнь свою в удивительной сказке".

- Да, — сказал он доктору. — Я был... там. Иначе не написал бы.

- И вы опять должны попасть туда, — сказал тот.

- О чем это вы? — спросила Лена, запутавшись полностью в этих многозначительных намеках. — Попасть куда?

- Это совсем рядом с Мюнхеном, — разъяснил доктор. — Концлагерь Дахау.

- Но нам не нужно в лагерь! — взвилась Лена. — У нас презентация.

- Чтобы заглянуть туда и успеть с материалом в следующий номер газеты, — ответил доктор.

- Понял! Я все понял! — вскричал Григорий. — Сахар!

- Да! — подтвердил тот. — Чтобы попасть в будущее.

В неописуемом волнении вскочил Григорий с места, пожирая глазами этого удивительного человека, как новобранец — генерала, как простой еврей самого доктора наук из самого Харькова.

Лена тряхнула головой. Оцепенение не стряхивалось.

А утром "плавно закачался" поезд, унося наших героев в далекий Мюнхен. И вслед уходящим вагонам смотрел плотный мужичок с живыми глазками за стеклами безупречной оправы FIELMANN с несомненной склонностью к пребыванию в Нобелевских лауреатах, Героях Советского Союза, банкирах и госсекретарях, а также в концлагерях, глубоких рвах, газовых камерах и в далекой Голландии семнадцатого века.

* * *

"И был день, и был год. И ровно две тысячи их пролетело над этой землей, чтоб упереться" в этот прекрасный теплый вечер, в этот уютный зал, куда набилось более восьмидесяти человек. И уже сказал наш автор эти слова из рассказа о Вечном Жиде, которые он так любил патетически обрушивать на своих слушателей. К этому моменту в зале плавали уже только отдельные островки льда, оставшиеся от огромной глыбы айсберга недоверия, настороженности, напыщенности и снобизма. На это ушло все первое отделение, где он на глазах изумленных зрителей облачался в совершенно шикарный смокинг за сто марок, коварно добивая их посольской бабочкой, погружая их в сладостный мир грез неофита, очаровывая музыкой упоительной "Травиаты", да так, чтобы "забылось и время, и место, и их выкрученная поза". И все для того, чтобы, забравшись на котурны "Дебютанта третьего ранга", оставаться уже на них, переходя к другим рассказам, дабы улавливать эти души. "Горевать, метаться и пропадать" для них и вместе с ними. Чтоб становились они его верными вассалами, и становились они, и оставались с ним уже до конца.

"И было так всегда. Всегда восставал он", как тот Вечный Жид из его рассказа, "чтобы быть". И он был.

Потом были бурные аплодисменты и жалобная распродажа книг. Григорий уже знал эту отличительную особенность нашего брата — пройтись на халяву. Те несколько книг, что ушли, были куплены робкими наивными слушателями, остальные же книги не были приобретены тонкими ценителями прекрасного, покидавшими поле его брани, стараясь уже не встречаться с ним взглядом, чтоб, не дай бог, не дрогнуть и не изменить своим принципам. В душе он даже ухмылялся, наблюдая за их маневрами, такими понятными и близкими, так как все они были вылеплены еще из "того" теста, и он тоже.

* * *

Таракан продолжал влачить свое жалкое потустороннее существование. Спеси в голосе врачей поубавилось, но так же шло у них все по плану и было О’key. На счету газеты не прибавилось и завалящей марки. Об этом наша пара узнала из телефонных переговоров на следующее утро перед поездкой в Дахау.

Все было муторошно и звучало так препаскудно, но был уговор, и его нужно было выполнять.

Здесь, где-то совсем рядом, ждали их с нетерпением и Фрауэнкирха, знаменитая резиденция, их давнишняя мечта — старая и новая Пинакотеки, дворец Нимфен-бург. Они же убывали в совершенно ином направлении, обозначенном их доктором из Харькова. За окном автобуса проплывали пасторальные немецкие картинки. Весь набор с обязательными коровками на лужках, живописными городками в долинах с "хаузами" под красной черепицей и островерхими кирхами, синими массивами лесов, барашками облачков на весеннем небе, под которым все цвело и благоухало и благословляло эту жизнь, как и тогда — шестьдесят лет назад. А на "Schield’е" уже появилось это страшное название, и до него осталось всего двадцать километров.

- Прямо мороз по коже, — сказала Лена и заныла. — Я не хочу.

- Никто не хотел... — в тон своим мыслям подхватил Григорий и уже автоматически добавил, — умирать.

Километры таяли на глазах, и вскоре автобус свернул с дороги и, сделав петлю, покатил уже по улице, ведущей к центру славного городка. А был здесь, оказывается, свой славненький Schloß шестнадцатого века, премиленькая площадь с обязательным набором магазинов и кирхой, но был еще маленький указатель с тремя буквами KZL, и больше ничего не было — ни мира, ни цвета, ни жизни.

На Parkplatz’е перед входом в мемориал уже стоял один автобус, из которого выходили какие-то люди в белых балахонах и бесформенных колпаках. Передвигались они гуськом вслед за таким же привидением с флажком на длинном прутике в руке. То были вездесущие японцы. Выражали они таким образом свое отношение к происходящему или же зароботизировались окончательно, но были подобны они потревоженным душам убиенных жителей Хиросимы, проделавших свой путь, чтобы предаться скорби вместе с хороводом таких же страждущих душ, витающих здесь — над этим местом неизбывной печали.

Приближаясь в медленной очереди ко входу, Григорий стал рыться в сумке в поисках очков и, не найдя, решил, что оставил их в гостинице. Пришлось Лене исполнять роль гида и читать все пространные объяснения на стенах, в витринах и под фотографиями.

Когда время приблизилось вплотную к двенадцати, обозначенным нашим доктором, оказались они в просторном помещении, где находился главный аттракцион музея.

Внутри большого стеклянного куба возвышалась пирамида очков тех многих тысяч обитателей лагеря, оставивших здесь всякую надежду. Оправы большие и маленькие, слежавшиеся от времени, переплетенные намертво и не простившие за эти годы никому и ничего. Время остановилось и пропало. Его не было. Оно провалилось вместе с ними в этот стеклянный куб и содрогалось в этой горестной паутине, как от тока высокого напряжения.

"Все ушло куда-то. Кануло. И была пустота. И ничего не было. Не было жизни..."

В это время забил колокол на кирхе и, споткнувшись на шести, замолк. Почему-то стало тихо и резко потемнело. "Опять погода портится", — подумал Григорий. И тут его как будто бы пронзило.

- Черт! — дернулся он. — Это же доктор! Наш доктор!

- Смотри! — закричала вдруг Лена. Она показывала рукой вперед. И он увидел. Он увидел огромный стеклянный куб, возвышающийся под потолок. И в нем громоздилась целая гора оправ. Она сверкала и переливалась, отражая яркий свет ламп. Лена и Григорий подошли поближе и остолбенели. Там были совершенно новые и модные оправы, еще не спекшиеся, не переплетенные намертво, а лежащие почти отдельно одна от другой, как они привыкли вольготно лежать на витринах дорогих магазинов. Их дужки еще тысячами тянулись в разные стороны, стараясь ухватиться, зацепиться за что-то. Они взывали. И тут Григорий что-то увидел. Это что-то ущербно сверкало разбитым стеклом его очков. Он ткнулся лбом в куб. Это были его очки. Его! Они тянули к нему свои дужки, как бы моля о помощи. В ужасе стали всматриваться туда, прижатые к стеклу, Григорий и Елена и различать постепенно страшные приметы происшедшего. Они были все рядом.

И FIELMANN ведущего режиссера всей земли, к которым она так царственно присоединялась когда-то, и FIELMANN председателя клуба, и их доктора наук из самого Харькова, и его FIELMANN, очки, которые Григорий мог бы отличить из тысячи, а теперь из сотен тысяч. И FIELMANN доктора из той больницы, где погибал их Таракан.

И стал постепенно доходить до них смысл происшедшего. Все это уже произошло с ними. Нет, еще произойдет. И все вместе они еще пройдут тот путь на Голгофу, уготовленный евреям во все времена. Их прошлое или будущее?

"Он видел его в паутине колючей проволоки, и она содрогалась от тока высокого напряжения, с хищным паучьим телом приземистых бараков и мозгом города — крематорием".

Это он написал когда-то о тех, и это пришлось сейчас и ему впору или еще придется. От этого времени можно было сойти с ума. И от всего прочего тоже.

Колокол на кирхе ударил один раз. Яркий солнечный свет залил все пространство вокруг, растворил жесткий свет ламп. Из раскрытого окна опять обрушился мир звуков, буйное пение птиц. Комната стала настойчиво заполняться бесшумными японцами в белых балахонах и колпаках. Оттесненные к двери, Григорий и Лена в последний раз бросили взгляд свой на уменьшившийся куб, где возникла прежняя пирамида очков, слежавшихся от времени, переплетенных намертво, где их очки, их FIELMANN исчезли уже, или еще, или пока.

... - И как теперь жить? — спросила Лена у Григория, когда они ехали в автобусе, оставляя позади это место.

- Не знаю, — сказал Григорий, — пусть доктор решает.

* * *

- Я знал! Я говорил! — кричал доктор, кружась по комнате. — Это чудесно! Нет! Это ужасно! Но вы там побывали! Моя теория параллельности миров подтвердилась!

Это несомненная победа харьковской школы!

- Какая победа? — возмутился Григорий. — Всем нам крышка. Нам остается только ждать.

- У меня уже есть название к нашему репортажу, — объявила Лена.

- Что? — прервал ее Григорий. — "Репортаж с петлей на шее"?

- "На круги своя", — сказала она.

- Именно! — вскричал доктор. — Это то самое! В точку.

- И к нему эпиграф, — добавила Лена.

- Ну, ну... — торопил доктор.

- "Мы не можем ждать милости от..." Мичурин.

- Только не ждать! Бить во все колокола! — голос доктора набирал силу. — И пусть весь мир содрогнется!

- Не содрогнется, — охладил его пыл Григорий. — Все равно произойдет. Мы это видели.

- Тогда остается только то самое... Эмиграция... В семнадцатый век. В Амстердам! Дайте мне слово! Это шанс для вашей газеты. Я обращусь ко всем. Я спасу!

- Некуда обращаться, — сказа Лена. — У нас на счету пусто.

- Сколько нужно? — вдруг заинтересовался доктор. — Я оплачу.

- Весь тираж? — хмыкнула она.

- Неважно, — последовала жаркая тирада: — Деньги у меня есть. Эвакуационные. Так сколько?

- Тысяча восемьсот.

- Я дам. Сколько бы это ни стоило. Только предоставьте мне первую страницу.

- Но этот номер уже набран. Ваш материал может пойти только в следующем месяце, — сказала Лена.

- А он у нас есть? — озадачил всех своим вопросом доктор наук из Харькова.

* * *

Когда через три дня, после почти круглосуточных бдений, газету все-таки сдали в печать, первая ее страница была полностью отдана доктору. И хоть держалось все в полном секрете, но весть о том, что отныне всем евреям "предлагается жизнь на века“ — распространилась с молниеносной быстротой по столице, называющей себя кокетливо с незапамятных времен "деревенькой на Дюсселе", еще до выхода газеты из типографии. Так что в тот день газету рвали из рук, ее поджидали, за ней охотились в Jüdische Gemeinde, в русских магазинах и Reisebüro. Читали, перечитывали, опять возвращались к первой странице, к ее заголовку, который озадачивал, смущал, подавлял и окрылял, и вселял, и который звучал так:

"Невероятное предложение тому самому народу, попавшему на иные берега в конце второго тысячелетия...".

И опять имели евреи возможность собираться, кучковаться, цокать языками, качать головами и, как и в те предыдущие века, приходить к выводу, что ехать все-таки надо, как когда-то из Египта, Персии, Испании, Германии, России, Советского Союза, а вот теперь и из этого времени.

И опять приходилось уже в который раз оставлять привычное, нажитое, кровное, чтобы пускаться в неведомое, а теперь и в неслыханное.

Хотя никто из них дотоле не пускался в такие путешествия, но уже судили и рядили евреи о том, чего не надо брать с собой, и в этом многие из них расходились категорически, доходя даже до исступления. Но, как всегда, упиралось все только в одно — брать зонтик или не брать. И рвалось по живому, трещали семейные узы, и набирал обороты конфликт между отцами и детьми, не в силах разрешить этот извечный вопрос.

Единственное, что предписывалось взять с собой для эмиграции, — по килограмму соли на килограмм живого веса каждого еврея. Такое количество, как рассчитал наш доктор наук из Харькова, необходимо было для перехода в семнадцатый век на расстояние в 250 километров — до Амстердама от их Дюссельдорфа, плюс-минус в один грамм соли на километр по всей Германии.

Вот тогда только и познала Германия проблему дефицита, когда исчезла вся соль с полок всех ее магазинов, потому как ценил себя каждый из исчезающих не в пример другим остающимся. Так в одночасье исчезли из Германии евреи вместе с солью из этой земли. Так исчезла соль земли.

И разрешилось для оставшихся все естественным образом, а без соли наступил даже всеобщий Gesundheit. Но можно ли жить без соли? А так же, как и без евреев, которые придавали этой жизни специфический привкус и сдабривали любое варево.

И был опять год 1642-й. И было для них все знакомо по предыдущим их экскурсионным поездкам в город Амстердам, с которых все они начинали свои первые шаги, открывая для себя Европу в том далеком уже 2000 году.

"В тот первый раз был день. Воскресенье. А он уже купался в родном городе, нырял в его бирюзовые окна, расплескивал перламутровые кирпичи. До изнеможения. И когда не хватило дыхания, и он захлебывался красным светом, большая белая бабочка села на высокий золоченый шпиль. И большими сияющими крыльями нежила кружевной город. Бабочки... Плавные круги, и вдруг изломы их полета — зубцы, шпили, купола, кружева — прекрасный ажурный город вставал из тумана. Потому что этот город был в нем. И он растворялся в этой гармонии". В который раз за свою жизнь возвращался Григорий к этим словам, наполнившимся здесь особым и истинным смыслом. Ведь это был их мир, их город. Их Амстердам — без времени и пространства.

И всплыли тогда другие нужные слова, верные после тех единственных:

"В начале сотворил Бог небо и землю".

"И был век, и был год", — опять отливались чеканно строгие буквы, начинающие их историю, в которой не будет места "морю слез, ненависти и лжи". А будет просто жизнь, которая, повинуясь его перу, не допустит "Arbeit macht frei", не даст его Ленке загибаться от страшного диабета, не даст его карете или машине быть оштрафованной за неправильную парковку, а их Таракану исчезать навсегда.

И все так же, как и тогда, много лет вперед, выделяли они время, которое у них было еще в избытке и не меряно. И их председатель клуба, то бишь гильдии — весь в черном: в шляпе и длиннополом лапсердаке, и его подруга — в обязательном парике с пухлым кошелем за корсажем, Лена с Григорием — степенные и уверенные в себе бюргеры, в свое дело, в свою газету, их доктор наук из далекого Харькова и, наконец, их Таракан, которого выписал из больницы всеми уважаемый доктор van Tulp.

- Так вы говорите, что пробыл я под наркозом целых... 350 лет? — уже в который раз восхищенно недоумевал van Tarakan, на которого все никак не могли налюбоваться и к которому хотелось прикоснуться еще и еще раз.

- Невероятно, но факт, — в тон ему гудел председатель.

- Мы должны обязательно дать материал о докторе в номер, — выразила, как оказалось, всеобщее пожелание Нина.

- Обязательно, — деловито подытожила Лена. — И я это сделаю сама. Я знаю, какие вопросы следует ему задать.

Тут по опыту будущих лет должен был бы разгореться скандал по поводу возможного исполнителя, но за окнами стоял наивный семнадцатый век, и жизнь была степенна и благодушна.

- То-то мне все это что-то напоминало, — объявил Григорий. — Конечно... Была у Рембрандта такая картина: "Доктор van Tulp в анатомическом театре". Это он!

- В неплохую компанию я попал! — возгордился van Tarakan.

- Да и вообще, — тут же подхватил уважаемый доктор наук, — мы с вами, наконец, попали в нужное время и нужное место.

Здесь раздался стук в дверь, и в комнате появилась Виолетта Григорьевна — ведущий режиссер уже всех времен.

- Послушайте! — не в силах сдержать свое ликование, выпалила она. — Представьте себе! Я только что была на сеансе у самого Рембрандта! И я ему сказала, что он должен меня изобразить. Что я была уже в роли Анны Карениной и Катерины, а теперь буду в роли Саскии.

- И что же мастер? — недоверчиво спросил Григорий.

- Убрал со своих коленей эту вертихвостку. И теперь я там буду жить! — победоносно объявила великая режиссерша.

Все присутствующие единодушно зааплодировали.

- Идея! — воскликнул тогда председатель. — Вы все помните его картину "Ночной дозор". Так вот — мы все должны там быть.

- И будете! — заверила их режиссерша. — Я замолвлю за вас словечко.

И она выполнила свое обещание. Бедный капитан

Франс Банниг Кок так и не узнал, что он мог бы прославиться на века в знаменитой картине. Но его место занял сам председатель. Рядом с ним в форме лейтенанта позировал Григорий. Тут же с алебардами, пиками и мушкетами стояли и доктор наук из Харькова, и главные инженеры из Москвы, и бизнесмены из Одессы.

И пошло-поехало. Все евреи спешили занять почетные места на полотнах великого мастера. Только непрактичному van Tarakan’у досталось сверкать голыми пятками в картине "Возвращение блудного сына".

Все было для них. Все было во славу их. И Ост-Индская и Вест-Индская компании. Даже стекла для их новых очков шлифовал им теперь сам Барух Спиноза.

Со временем ушли в небытие и FIELMANN, и их страшные "воспоминания о будущем". А впереди была жизнь, которая текла широким ровным потоком без стремнин и водопадов, предлагая нашим евреям теперь славное и достойное существование на века, открывая для них новые вакансии на поприще то ли Петра Великого, Наполеона, Авраама Линкольна, равно как императора Франца Иосифа, Рузвельта и Горбачева. И, конечно же, их великим режиссершам в ролях княжны Таракановой, Иды Рубинштейн, мадам Савари, махи обнаженной и даже расчлененных женщин с полотен Пабло Пикассо.

Ну, а для тех, кто пошел по стопам Григория, их великим писателям, открывалась блестящая перспектива осуществляться под именами Бальзака, Диккенса, Томаса Манна, Пушкина и Толстого, Фолкнера и Булгакова и даже Рафа Айзенштадта.

Пока же всегда был день. Воскресенье. И они купались в родном городе, ныряли в его бирюзовые окна, расплескивали перламутровые кирпичи. И большая белая бабочка сидела на высоком золоченом шпиле и большими сияющими крыльями нежила кружевной город.

А где-то там, высоко, расстилалось для них небо, и тот единственный Всевышний взирал на них с высоты — как сидят они на берегу канала, и один из них уже указывает перстом наверх, рисуя для них прекрасные картины новой эмиграции.

И от этой перспективы становится Всевышнему не по себе. Он неуютно ежится у себя в чертогах. "И здесь достали", — вздыхает он, поправляя свои FIELMANN, и перебирается повыше. Да и куда ему деться? Они все равно там будут.

Жизнь?..

Теперь ему было шестьдесят два года. Жизнь была на излете и жизнь была на подъеме.

Потому как каждое утро непостижимо и победно вставало для него солнце, а каждый вечер непостижимо и коварно проваливалось оно в бездну.

И вслед за этими вселенскими качелями взлетал и он, обольщаясь и ликуя, и пропадал — без покоя и надежды.

А слово не приходило, а слова не могли выразить краткий миг и целую вечность.

Но он ждал.

Он искал.

Он жил.

Февраль- май 2000

Der Spiegel - зеркало

Der Wagen - автомобиль

Abschleppen - отбуксировывать

Das Schield - указатель

Das Schloß - замок

Die Gesundheit - здоровье

Arbeit macht frei - труд дает освобождение

Wohnung - квартира

Ars longa vita brevis - Жизнь коротка — искусство вечно

Хаус - дом

Parkplatz - парковка

«МАРШ, МАРШ ВПЕРЕД, СОВЕТСКИЙ НАРОД!»

КНИГА ПЕРВАЯ: "АХ, ЭТА ЖИЗНЬ ЭМИГРАНТСКАЯ НАША!" - Большая белая бабочка

- Иль перечти шампанского бутылку

- Сказ о самом невероятном предложении

- Продолжение рассказа Остапа Бендера о Вечном Жиде

- Последний денёк уходященго мира

- Mit шашкес, mit саблес, mit славный Шагал

- Ах, эта жизнь эмигрантская наша!

- А. Мисюк. Послесловие: "Ах, эта жизнь..."

КНИГА ВТОРАЯ : ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ГЕРМАНИИ

- "Majskaja notsch, lil Utoplenniza"

- Начнём сначала, начнём с нуля

- Международный поэтический турнир в Дюссельдорфе

- Галина Агаронова: aussprechen was ist*

КНИГА ТРЕТЬЯ: "ДЕРЖУ ПАРИ, ЧТО Я ЕЩЕ НЕ УМЕР..." - "Нет конца 'весёлым' переменам..."

-"Держу пари, что я ещё не умер"

"Петровская Ассамблея" в Дюссельдорфе

Мне понравилось?

(Проголосовало: 0)Комментарии (0)

Удалить комментарий?

Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Редакция не несет ответственности за содержание блогов и за используемые в блогах картинки и фотографии.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи портала.

Войти >>