Юлий Айхенвальд. «Одиночка, аристократ, художник»

...На слух лукавое и по смыслу горькое слово «изгнание», вытягивающее из памяти свои горестные слова-спутники – «разлука» и «чужбина». Их то и дело повторяли люди, собравшиеся 29 сентября 1922 года на пристани Николаевской набережной в Петрограде. Двадцать пять осужденных советской властью к бессрочной высылке из РСФСР (а всего 80 человек, считая членов их семей) и немногие провожающие ожидали отхода в Штеттин германского парохода Oberbürgermeister Haken, одного из нескольких подобных кораблей, вошедших в историю под названием «Философский пароход». Ему вослед отправится вскоре еще один пароход, и еще, и тронутся поезда, уносящие людей, объявленных изгнанниками.

Сколько изгнанников знает история – трудно подсчитать, если начать с прародителей Адама и Евы, и продолжить Диогеном, Данте, Вольтером... добавить сюда имена десятков царей и императоров и закончить, скажем, Иосифом Бродским, Оскаром Рабином и Александром Солженицыным. В 1922 году к насильственному изгнанию было осуждено одновременно больше двухсот человек, русская научная и творческая интеллигенция, ум России: ученые, литераторы, философы, инженеры – те, кто не сгинул во время Гражданской войны, не умер от голода, остался живым в период «красного террора». Кто в течение пяти лет, прошедших после 1917 года, не покидал родину, считая, что только здесь нужен и здесь будет жить и продолжать работать. Люди нестарые, еще полные сил, энергии и профессионального опыта. В высшей степени образованные, получившие знания не только в российских, но и в лучших европейских университетах.

Сколько изгнанников знает история – трудно подсчитать, если начать с прародителей Адама и Евы, и продолжить Диогеном, Данте, Вольтером... добавить сюда имена десятков царей и императоров и закончить, скажем, Иосифом Бродским, Оскаром Рабином и Александром Солженицыным. В 1922 году к насильственному изгнанию было осуждено одновременно больше двухсот человек, русская научная и творческая интеллигенция, ум России: ученые, литераторы, философы, инженеры – те, кто не сгинул во время Гражданской войны, не умер от голода, остался живым в период «красного террора». Кто в течение пяти лет, прошедших после 1917 года, не покидал родину, считая, что только здесь нужен и здесь будет жить и продолжать работать. Люди нестарые, еще полные сил, энергии и профессионального опыта. В высшей степени образованные, получившие знания не только в российских, но и в лучших европейских университетах.

Никто из них не помышлял о загранице, к отъезду их принудили. Добились этого очень просто: чекистами был придуман хотя и подлый, но безотказный ход – почти всех, кого наметили к высылке, арестовали и в тюрьме заставили дать согласие. «Спорить не приходилось: я согласился подписать «добровольно», – вспоминал писатель Михаил Осоргин. – В общем, с нами поступили относительно вежливо; могло быть хуже».

По словам философа Семена Людвиговича Франка, для большевиков «самым опасным оружием являются идеи. И против идей они повели борьбу». Оставаясь в Советской России, эти люди позволили себе мыслить по-своему, высказывать независимое мнение и даже спорить с новой властью. Во все времена тираны испытывают беспокойство и подлинный страх при малейших проявлениях инакомыслия, в котором видят опасность своему господству и которое неотвратимо должно быть подвергнуто репрессиям. Оттепели бывают редко, тираны же и репрессии приходят так часто, что могут оказаться на памяти всего одного поколения. В России подобная связь времен ощущалась, пожалуй, наиболее отчетливо. «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно», – объяснял председатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий в опубликованной «Правдой» 30 августа 1922 года «беседе с американской журналисткой» Брайант.

Ясно, что изгнанники находили оправдание своему предстоящему отъезду в избавлении от постоянной тревоги. Хотя в то же время, по сохранившимся воспоминаниям, высылка вселяла неизбывное чувство «тоски расставания со своей родиной» и растерянность от неизбежности происходящего. Для большинства горечь смягчалась тем, что уезжали с семьями (так, вместе с С.Л. Франком находились жена и четверо детей). И всех поддерживала вера и даже уверенность в том, что победа зла не вечна и разлука продлится недолго.

Среди тех, кто отправлялся в путь один, был известный на всю Россию пятидесятилетний литературный критик и публицист Юлий Исаевич Айхенвальд. Он тоже не избежал ареста, отсидев несколько недель во внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке и дав «добровольное согласие» на отъезд.

По грустной иронии судьбы, среди всех собравшихся в этот день на пристани он оказывался самым знаменитым. Потому что именно его, и только его имя было названо в программной для высылки интеллигенции статье Льва Троцкого «Диктатура, где твой хлыст?» («Правда», 2 июня, 1922). Именно он вызвал у наркома приступ грубой ярости и бешеного гнева, выразившийся словами: «Книжка Айхенвальда насквозь пропитана трусливо-пресмыкающейся гнидой, гнойной ненавистью к Октябрю и к России. ... Это философский, эстетический, литературный, религиозный блюдолиз, то есть мразь и дрянь. ... У диктатуры есть в запасе хлыст, и есть зоркость, и есть бдительность. И этим хлыстом пора бы заставить Айхенвальдов убраться к чёрту, в тот лагерь содержанства, к которому они принадлежат по праву – со всей своей эстетикой и со своей религией». Такую грубую брань печатает главная большевистская газета на первой странице!

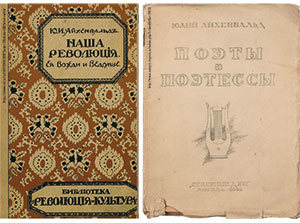

Ненависть Троцкого вызвала, в частности, вышедшая весной 1922 года в Москве книжка Ю.И. Айхенвальда «Поэты и поэтессы», в которой критик посмел сказать, что у Александра Блока «двенадцать героев поэмы, собранные в одну грабительскую шайку, нарисованы как темные и пьяные дикари». Что поэтому правильнее было бы поэму назвать «Тринадцать». Что у Анны Ахматовой «на фоне русского ужаса» Айхенвальд в первую очередь говорит о стихах, сочувствующих матери расстрелянного офицера. Что с «безраздельным восторгом цитирует поэта, который поднял меч против революции и от меча погиб» – речь идёт о Николае Гумилеве, расстрелянном в Петрограде в августе 1921 года. Казнённого большевиками Гумилева Айхенвальд посмел назвать «поэтом подвига, художником храбрости, певцом бесстрашия».

И в очередной раз проявится связь времен, когда «гражданин Троцкий», некогда всевластный нарком, заставивший «Айхенвальдов убраться к чёрту», в 1929 году тоже будет выслан из СССР и на пароходе с символичным названием «Ильич» (бывший «Николай II») отправится-таки сам к чёрту, и вскоре наскочит черепом на его безжалостный рог в виде острия ледоруба.

Юлий Исаевич Айхенвальд был самым известным и читаемым критиком Серебряного века. Сын подольского раввина, он окончил привилегированную Ришельевскую гимназию в Одессе, а затем, получив диплом с отличием историко-филологического факультета Новороссийского университета, приобрёл право проживания за чертой оседлости.

В 1894 году переехал в Москву, начал печататься в газетах, преподавал словесность в гимназии, позже на Высших женских историко-филологических курсах В. Полторацкой и в Университете А. Шанявского. Был ученым секретарем Московского психологического общества и секретарем редакции журнала «Вопросы философии и психологии». Блестяще читал лекции. Великолепно зная немецкий язык, переводил на русский философские труды, среди которых Полное собрание сочинений в восьми томах Артура Шопенгауэра. Переводил и с латинского. Писал на темы философии, педагогики, литературы, театра. О нём говорили как о критике, который в течение четверти века был «наставником сотен тысяч российских читателей и создавал (а нередко – и подрывал) литературные репутации».

Ю.И. Айхенвальд считал себя «критиком-импрессионистом». Вопреки традиции прежних критиков, задачей литературы считал не «отражение» актуальных социальных проблем и противоречий, а прежде всего – искусство, в котором должно заключаться главное содержание текста. Не анализ произведений был для него важен, а передача своих впечатлений и мыслей при прочтении. Современниками (с которыми он был лично знаком) для него были многие, кого мы привыкли считать классиками: Чехов, Короленко, Блок, Бунин, Леонид Андреев, Бальмонт, Лев Толстой... Он публиковал много материалов о западных писателях. Чтение считал самым важным занятием, читал всех, помнил сотни названий книг, знал всё об их авторах, на память мог процитировать любого из них. Редкий дар, который, к счастью, существует и который так восхищает современников.

Он считал, что книгу нужно прочитывать так, как если бы читатель сам был её соавтором. «Читать – это значит писать», – объяснял он. Публицист и писатель Роман Гуль, автор «Ледяного похода», потрясённый отзывом Айхенвальда, отметил, что он «прочел мою книгу так, как я её писал». Его статьи публиковались в газетах, журналах, альманахах. Многие из них были помещены в его вышедшем в 1906 году сборнике «Силуэты русских писателей» (выдержал позже еще несколько изданий, в СССР никогда не издавался), а также в «Этюдах о западных писателях» (1910 года).

Стиль статей Айхенвальда увлекает сразу. Вот всего одна фраза из очерка «Чехов»: «Когда печаль, томная или тяжкая, постучится в наше сердце, оно непременно откроется для неё, и она обнимет нас и заговорит, и от ее прикосновения зарождаются слезы. Так именно подходит к сердцу Чехов: можно ли отказать ему в приеме?».

О «Двенадцати» Блока: «Среди разливанного моря изысканных, лютых смертей, безмерного страдания и слёз, попрания убиваемых тел и душ, в разгаре небывалой людской несчастности, на празднике убийц и татей – Блок говорит о «диссонансах» в музыкальной пьесе, он приветствует тех людей в России, «у которых на душе весело», он опять и опять зовёт «слушать Революцию». Ему бы угодил Нерон, который любовался зрелищем горящего Рима».

О Брюсове: «Его стихи, лишенные стихийности, не сотворены, – они точно вышли из кузницы ... Брюсов куёт. Он не опускается в лоно бессознательного, в тёмные недра бытия; не великие матери природы вскормили его искусственное искусство. ... Как-то плоски они, лишены третьего измерения, высшего измерения живой человеческой глубины. И Брюсовым ещё можно иногда залюбоваться, но его нельзя любить. ... Если Брюсову ... не чуждо некоторое значение, даже некоторое своеобразное величие, то это именно – величие преодоленной бездарности».

Так чётко и даже безжалостно пишет Ю.И. Айхенвальд, для которого невозможны были компромиссы, который, «тихий и безобидный, умел бывать очень резким в своих отзывах». В 1917 году Валерий Брюсов сразу принял сторону большевиков, пошел к ним на службу, оказавшись хотя и не на высоких, но руководящих постах в Наркомпросе, вскоре вступил в партию. (Кстати, сам Айхенвальд полагал, что не забывший старой обиды Брюсов тоже приложил руку к его изгнанию).

Ю.И. Айхенвальд в октябре 1917-го лишился возможности преподавания – были ликвидированы прежние учебные заведения. Печатался мало, потому что, согласно «Декрету о печати», объявленному уже 27 октября, закрытию подлежало большинство «буржуазных» газет (положение об этом имело «временный характер», а отменено было лишь через 70 лет). Но он продолжал писать, занимался переводами, выступал с лекциями, читал доклады, участвовал в литературных диспутах.

Время 1918-1920 годов, как считается, было временем, когда «голос победил орфографию» – денег на печатание стихов не было, а «в Москве поэты, художники, режиссеры и критики дрались за свою веру в искусство с фанатизмом первых крестоносцев, – вспоминал поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф. – Турниры проходили в кафе, в консерватории, в Колонном зале бывшего Благородного собрания и на площадках театров, когда спектаклей не было». Особой славой пользовались легендарные «Кафе поэтов» под сводами одного из подвалов в Настасьинском переулке, а также кафе «Домино» на углу Тверской и Камергерского переулка. Ю.И. Айхенвальд был здесь завсегдатаем.

А.Б. Мариенгоф оставил и короткую зарисовку портрета Юлия Исаевича: «Айхенвальд в очках с очень толстыми стеклами. Но и они, вероятно, недостаточно толсты. Поэтому критик всё время щурится. ... Айхенвальд – эстет. Он говорит и пишет красиво. Даже чересчур красиво. Он интеллигент. Даже чересчур интеллигент. И сутуловатые плечи у него интеллигентные, и узкая грудь, и худая длинная шея, и тонкие пальцы с белыми ногтями, и невыутюженные брюки, и высокий крахмальный воротничок, и медная запонка, сверкающая из-под черного галстука, неумело завязанного».

А вот что вспоминал писатель Борис Константинович Зайцев: «Одиночка, аристократ, художник. ... На кафедре, как и в трамвае, у себя дома, был одет тщательно и скромно. Всегда безукоризненные манжеты. Ослепительные носовые платки. Чуть-чуть пахло от него духами. ... Сквозь душевное волненье слышишь его тихий голос, видишь изящные руки, застенчивую улыбку, его манеру наклонять голову и слегка поддакивать ею, его сутулую фигуру. ... Вот он в пальто с барашковым воротником, не первой молодости, спешит на лекцию по снежным улицам Москвы, ещё мирной, вот ведёт детей своих, одной рукой мальчика, другой – девочку, через Арбатскую площадь».

«Человек мягкой души и твердых правил», как называл его Владимир Набоков, Ю.И. Айхенвальд не стал служить советской власти. Ни одной строчки не написал для государственных газет, ни одного поста не занял в государственном учреждении – «не ходил к ним, не просил, не принимал их унижающих подачек и до конца сохранял всю возможную в нашем положении независимость» (по его собственным словам). В революции он видел лишь разрушающее начало. Жестокости развязанной большевиками Гражданской войны, повседневное насилие, красный террор, запреты слова и совести считал варварскими, чуждыми и подрывающими репутацию человечества. Сам терпел лишения, брался для заработка за всякую поденную работу.

«Помню его в революцию, – пишет Б.К. Зайцев. – Вместе мы бедствовали, холодали и недоедали, стояли за прилавками Лавок писателей. Вместе страдали душевно (что скрывать: много страдали). ... Живя до своей высылки в Москве, не умолкал. В Союзе писателей, на Тверском бульваре, вскоре после убийства Гумилева, прочёл восторженный доклад о Гумилёве и Ахматовой».

Из характеристики ОГПУ: «Айхенвальд Юлий Исаевич. Литератор, типичный идеолог кадетизма в искусстве. Не скрывает своего недоверия и антипатии к Октябрьской революции, презирает творчество революционно настроенной молодежи. Группирует вокруг себя буржуазно культурную интеллигенцию и молодежь. Виляющий кадет. ... Общественно вреден».

По свидетельству С.Л. Франка, друга Ю.И. Айхенвальда, с которым оказался в одной тюремной камере перед высылкой, на вопрос чекистов об отношении к советской власти (такой вопрос задавался всем арестованным) Юлий Исаевич ответил: «Всякое уважающее себя правительство удовлетворяется тем, что граждане ему повинуются; вы требуете от нас любви – но этого мы дать не можем». «Ему легко было отдать что угодно из вещей, денег, но себя, свои мнения, свою истину он никому уступить не мог» (Б.К. Зайцев). Его бесстрашие и честность проявились и в подписании в декабре 1921 года коллективного протеста Всероссийского Союза писателей против произвола цензуры и связанных с ней запретов, поданного наркому А.В. Луначарскому. Этот протест был не первым и так же, как и остальные, не имел результата – большевики исключали любой компромисс в культурной политике. Некоторое короткое послабление возникло лишь с началом НЭПа. Тогда-то и увидела свет упоминавшаяся выше книжка Ю.А. Айхенвальда «Поэты и поэтессы», вызвавшая ярость Л. Троцкого и сразу же запрещенная. 6 июня 1922 года цензура в стране была введена официально – декретом СНК РСФСР образован Главлит, без разрешительной визы которого не могла выйти ни одна книга или брошюра, ни одна афиша и даже ни одна театральная программка.

Однако самой первой книгой, попавшей под цензурный запрет в Советской России, была не эта, а другая книга, но тоже авторства Ю.И. Айхенвальда! Это увидевший свет в начале 1918 года в Москве 120-страничный сборник статей «Наша революция, её вожди и ведомые». Написаны (и опубликованы в газетах) эти статьи были в наиважнейшее время в российской истории – с февраля по октябрь 1917 года. «Все мы стали более жестоки, чем были раньше, война огрубила наши души, – говорилось здесь. – Современные ужасы поражают лишь тех, кого они непосредственно касаются. Все же остальные, только узнающие о насилиях и убийствах, не испытывают уже почти никакого впечатления. Притупилась впечатлительность, ко всему привыкли. ... Ничто больше не потрясает, не выводит нашего сердца из состояния моральной усталости». Один из основных результатов революции автор видит в гибели человеческой морали, в растлении народа, когда были разбужены «дремавшие в нем тёмные силы». О большевизме говорит как о «мутном источнике», большевиков называет «актёрами дьявольского спектакля», а то, что они творят, «граничит с преступлением». Издание такой книги вполне могло бы стоить свободы или даже жизни автору. Лишь чудом можно объяснить, что его не тронули до 1922 года. С большим трагизмом писать о русской революции и её катастрофических результатах Ю.И. Айхенвальд продолжал уже в изгнании.

Последний адрес Ю.И. Айхенвальда в России – Москва, Новинский бульвар, 32. Он уехал один – жена за ним не последовала. Трое старших детей – дочь и два сына – были уже взрослыми людьми, еще одной дочери (рождённой другой женщиной) было на тот момент всего пять лет. Сын Александр в 1917 году «увлёкся революцией», в 1920-м стал большевиком, вступив в партию. Изучал экономику, близко познакомился с Николаем Бухариным, стал его учеником. Был знаком и с Л.Д. Троцким. (Ну как снова не удивиться связи времен и событий!) С блеском писал по вопросам экономики. В 1928 году в Госиздате выпустил учебник «Советская экономика» с хвалебным предисловием Н.И. Бухарина, выдержавший пять переизданий. Но об этом позже.

(Продолжение читайте в следующем номере)

Читайте также:

- Философский пароход. «У диктатуры есть в запасе хлыст». Журнал «Партнёр», № 3 / 2022. Автор В. Воловников

- Шлезвиг. Эккернфёрде. Граф Сен-Жермен. Журнал «Партнёр», № 6 / 2019. Автор В. Воловников

- «Взывающий». Журнал «Партнёр», № 9 / 2014. Автор В. Воловников

- Скульптуры Вадима Сидура в Германии. Журнал «Партнёр», № 1 / 2013. Автор В. Воловников

Die Administration der Seite partner-inform.de übernimmt keine Verantwortung für die verwendete Video- und Bildmateriale im Bereich Blogs, soweit diese Blogs von privaten Nutzern erstellt und publiziert werden.

Die Nutzerinnen und Nutzer sind für die von ihnen publizierten Beiträge selbst verantwortlich

Es können nur registrierte Benutzer des Portals einen Kommentar hinterlassen.

Zur Anmeldung >>